التفكيك بين مطرقة نيتشه ومِعول دريدا.

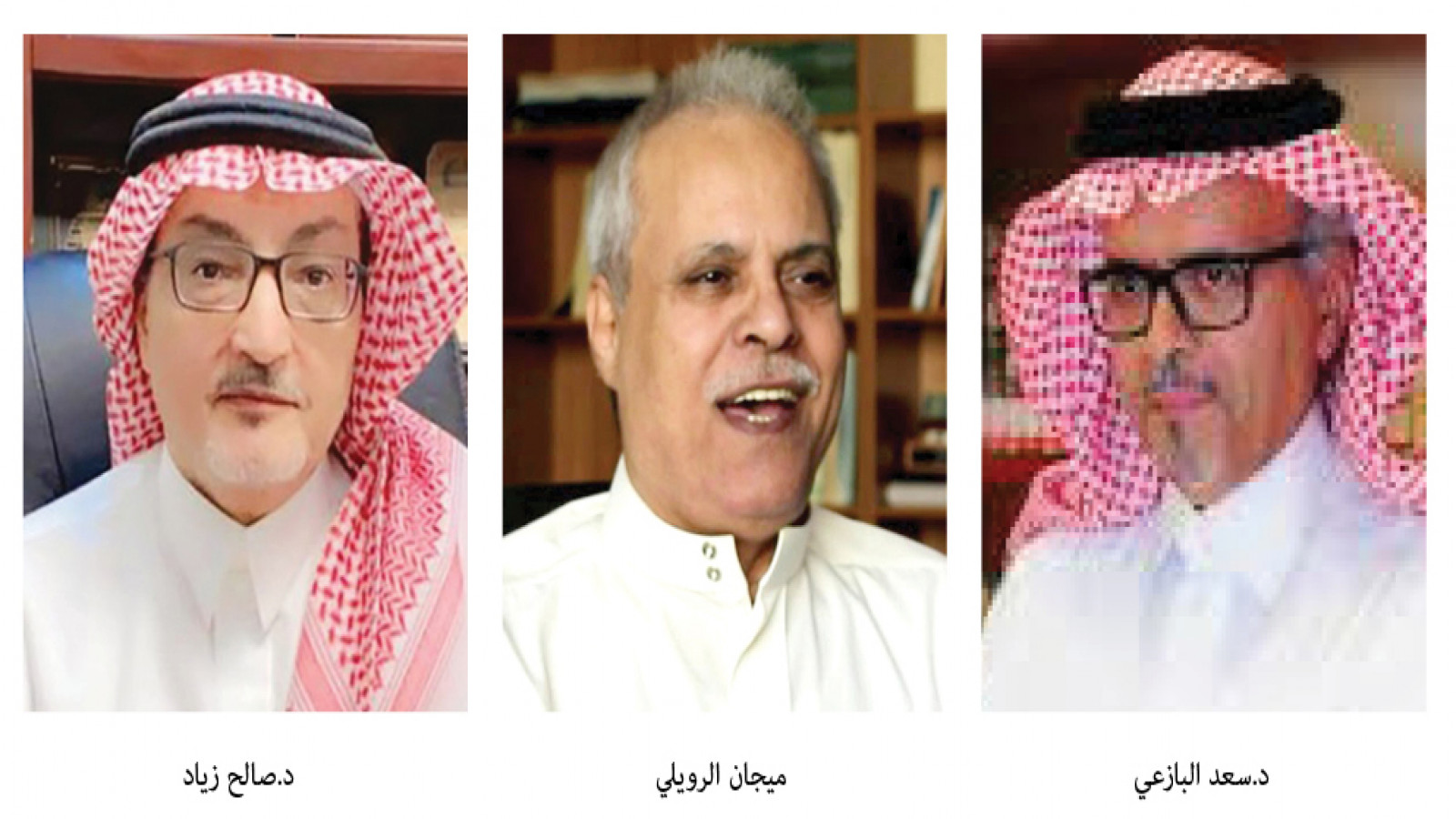

«لا توجد حقيقة موضوعية بمعزلٍ عن السياق» ـ جاك دريدا عبر قرنين من التفكير الفلسفي المتمرد، وُلدت ثنائية نيتشه ودريدا بوصفها علامة فاصلة في مسيرة الفكر الغربي. كلاهما، وإن فصلتهما الحقبة الزمنية، التقيا في مشروع فلسفي واحد: تفكيك كل ما بدا راسخاً، وزعزعة كل ما اعتُبر ثابتًا. نيتشه: المطرقة التي حطّمت المقدّس: يُعد فريدريك نيتشه (1844–1900م) من أبرز الفلاسفة الألمان تأثيراً في القرن التاسع عشر، وقد أحدثت فلسفته الفريدة تحولًا هائلًا في الفكر الغربي. تأثر بعدة تيارات فكرية وفنية بدءاً من شوبنهور وفاجنر إلى الفلسفة النقدية عند كانط، وإنْ سار في خطٍ ناقد لما هو راسخ في مدرستهم، وذهب إلى أبعد مدى في مساءلة الفلسفة السائدة، بل على الفلسفة ذاتها، منذ سقراط وأفلاطون، معتبرًا إياها فنًّا للإقناع والمخادعة لا سعيًا للحقيقة. في كتابه «هكذا تكلم زرادشت»، الذي وصفه بأنه إنجيله الخاص، أطلق دعوته الشهيرة «موت الإله»، لا كدعوة للإلحاد فحسب، بل كصرخة رمزية لتحطيم الثابت، وهدم كل مركز فكري أو أخلاقي أو ديني يسعى لفرض سلطته على الفرد. سعى نيتشه إلى تفكيك الفلسفة الخطابية كما أسسها أرسطو، حيث رأى فيها سلطة على العقل وحصارًا للذات الحرة. فصارت مطرقته رمزًا لكل ما هو متمرد، ناقد، رافض للامتثال. وقد هزّت هذه الفلسفة أركان الأخلاق والدين والهوية، وامتد أثرها إلى جيل كامل من مفكري القرن العشرين، من أمثال: ميشيل فوكو، سيغموند فرويد، وجاك دريدا. ساهم نيتشه، عبرَ تساؤلاته الجذرية حول من هو المتكلم ومن يملك الحقيقة، في التمهيد لانتقال الفلسفة من سؤال الذات إلى سؤال اللغة، وإلى أن صرّح فوكو بهذا التحول بقوله: «يعتقد الرجال أن اللغة خادمهم، ولا يدركون هم أنفسهم واقعون تحت أسرها». من نيتشه إلى دريدا: من الهدم إلى التقويض: في هذا الإطار ظهر جاك دريدا (1930–2004) في منتصف القرن العشرين مستلهمًا إرث نيتشه، ومواصلاً تأسيس منهج فلسفي نقدي حاد، أطلق عليه «التفكيكية». وقد بدأ دريدا كما يقول صبري حافظ في مقاله «النظرية النقدية الحديثة وحقوق الإنسان» من داخل البنيوية، إذ استعمل أدواتها ضدها، فحوّلها إلى حركة نقدية تزعزع الثوابت وتُعلي من تعددية المعاني. قرأ دريدا اللغة لا بوصفها أداة تواصل بريئة، بل كحيز للسلطة والتأويل والهيمنة. ومن هنا جاءت مقولته الشهيرة: «لا شيء خارج النص»، أي أن المعنى لا يوجد خارجه، بل يُبنى داخله وبوساطته. وسار دريدا على خطى رولان بارت، حين أعلن هذا الأخير «موت المؤلف» في سبيل تحرير النص من سلطته، لكنه تجاوز بارت ليؤسس رؤية ميتافيزيقية مقلقة: المعنى مؤجل دائمًا، والاختلاف هو الأصل. لقد استلهم دريدا نقد نيتشه العنيف غير أن التفكيك عند دريدا ليس تدميرًا، بل قراءة مزدوجة: أولًا تُثبت ما يقوله النص، ثم تُقوضه انطلاقًا من تناقضاته الداخلية. وهذه القراءة تُسائل المركزيات الغربية الكبرى: الحقيقة، الهوية، الذات، العقل، الكلام، والمركز الميتافيزيقي الذي يمنح الأفضلية لطرف على آخر ضمن ثنائيات كـ (الكتابة/المشافهة، العقل/العاطفة، الذات/الآخر…). ضد التمركز: يرى دريدا أن كل فلسفة غربية هي تمركز منطقي يمنح الأفضلية لطرف ويقصي الآخر. فالتفكيكية تسعى لكشف هذا الانحياز وكسره. ولم يكن مشروعه مجرد تمرين لغوي، بل نزع سياسي وثقافي يسعى إلى تعرية المؤسسات الثقافية الغربية. أمعنت التفكيكية النظر في نظرية «العلامة» الموروث البنيوي من لسانيات دي سوسير، وتتبعت إحالة الدال على مدلول آخر بما يجعل كل مدلول بدورهِ دالاً، وبدا لدريدا عبر التقابلات الثنائية على تراتب هرمي بين طرفي تقابل، وهذا التراتب علامة التمركز المنطقي، مؤكدًا أن المعنى لا يُبنى على المرجع الواقعي، بل على علاقة الاختلاف داخل السلسلة اللغوية. فكل دال يحيل إلى دوال أخرى، بلا نهاية ولا يقين. الفلسفة والأدب: من الامتياز إلى المراوغة طال تفكيك دريدا العلاقة بين الفلسفة والأدب. ففي حين تزعُم الفلسفة أنها تتفوق على الأدب بفضل لغتها المنطقية، الخالية من الخيال والوهم جاء دريدا ليبيّن، كما فعل نيتشه من قبله، أن الفلسفة نفسها مشبعة بالاستعارات والمجازات. فانهار التفوق الزائف، وتقدمت البلاغة بوصفها سلاحًا ضد العقل التسلّطي. ولئن دعا كانط إلى إخضاع كل شيء للنقد، ونيتشه إلى تقويض القيم، فإن دريدا جاء ليؤكد أن العقل نفسه خاضع للارتياب والاختلاف. في نهاية المطاف، بقي مشروع دريدا مفتوحاً على تأويلات متناقضة، لم يقدّم بديلًا صريحًا للثوابت التي قوّضها. بل بدا مشروعه، في نظر كثير من النقاد، عدائيًا بلا وجهة واضحة. فكل تفكيك يفتح على إعادة بناء لا تكتمل. كأننا بإزاء ميتافيزيقا جديدة، خفية، ترتدي ثوب الشك لا اليقين. ومع ذلك، فإن ما فعله نيتشه ثم دريدا من بعده، لم يكن هدمًا خالصًا، بل دعوة للانتباه: إلى اللغة، إلى السلطة، إلى الهويات الزائفة والمعاني المستبدة. وربما يكون هذا في عالمنا المتحوّل، أصدق ما يمكن أن يفعله الفكر. *هوامش: دليل الناقد الأدبي، سعد البازعي، ميجان الرويلي. المصطلح السردي، جيرالد برنس. ت. عابد خزندار. آفاق النظرية الأدبية من المحاكاة إلى التفكيكية. صالح زيّاد.